土壌汚染対策法で、第3条の調査命令はどのような時に出るの?

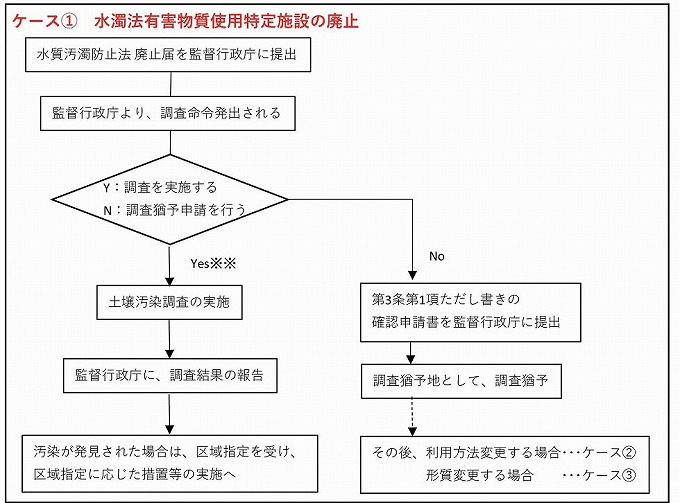

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、必ず土壌汚染の調査命令が出されます。(法第3条1項)

また、廃止をする場合ではなく、変更の場合でも、次のような場合は調査命令が必ず出されます。

既に届出されている有害物質の一部の使用を止め、届出されている有害物質が減る場合

例)

-

【特定施設】

有害物質としてふっ素とほう素を使用

-

【特定施設】

有害物質としてふっ素のみを使用

(ほう酸の使用を取り止め)

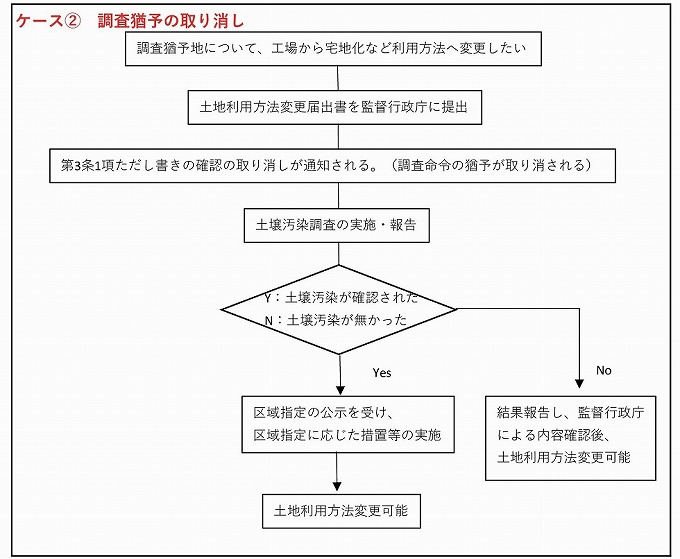

調査命令が出された場合も、工場としての利用が継続するなど、都道府県知事の確認の申請を行った場合は、調査が一時的に猶予されます。(法第3条ただし書きの調査猶予)

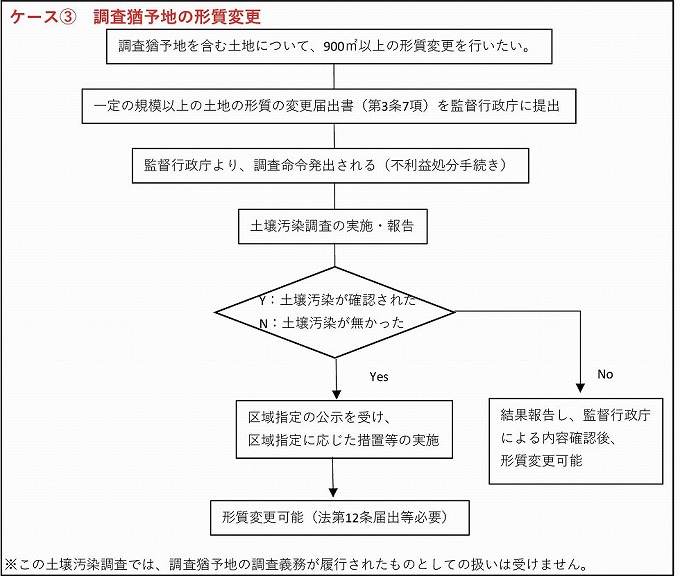

なお、調査猶予を受けている土地は、その土地を一部でも含み、900㎡以上の土地の形質変更を行う場合は、 その掘削範囲で必ず調査命令が出されます。(法第3条7項)

土壌汚染調査についてはコチラ

土壌汚染対策法で、第4条の調査命令はどのような時に出るの?

3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時は調査命令が出ます。(法第4条3項)

現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の土地の形質変更を行う時には、必ず調査命令が出ます。

届出義務

掘削など土地の形質変更を行う場合は、その掘削と盛土の合計面積が3000㎡以上となる場合、形質変更届を都道府県に届出しなければいけません。

(現に、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地の場合は、900㎡以上の形質変更の場合に届出義務があります。)

- 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地

- 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

- 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

- ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

ここで③のケースとは、過去(土壌汚染対策法施行以前)も対象となり、有害物質を使用する工場、事業場が立地していた歴史がある場合などが該当します。

④の場合とは、有害物質を含む内容物について出し入れを行うことが前提となる貯蔵、保管が該当します。ガソリンスタンドや水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設の設置がある工場、事業場については、このケースで調査命令の対象となります。

(ガソリンにはベンゼンや鉛の含有があったことが知られています)

また④の場合には、有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものでも調査命令の対象となります。

⑤の場合は、形質変更の近傍地で自然汚染や埋立土由来の汚染が明らかになっている場合なども対象となります。

-

④に該当する例

有害物質を含む内容物について出し入れを行う貯蔵・保管 -

④に該当しない例

屋内で密閉した状態のまま貯蔵・保管

一連工事の取り扱い

第4条の届出について、第Ⅰ期工事、第Ⅱ期工事等、工期が分かれる場合でも、目的が同じであれば、一連の工事とみなして、合計の形質変更面積が3000㎡を超える場合は形質変更届を提出するように求められています。

みなしによる石綿の取扱いはどうなるの?

事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。

この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。

ただし、廃棄物の処理コスト(廃石綿・石綿含有産業廃棄物)と分析コストなどを比較した上でご判断ください。

事前調査の対象とならない作業とは

以下の作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、これらについては事前調査を行う必要はありません。

- 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業

- 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業

- 現存する材料等の除去は⾏わず、新たな材料を追加するのみの作業

- 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業 など

土壌汚染対策法で、第5条の調査命令はどのような時に出るの?

法第5条1項の調査命令は、監督行政庁が「土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地」であって、「土壌汚染あるとすれば、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある」と判断された場合に「調査の範囲」「調査すべき特定有害物質」「報告の期限」を定めて、命令が行えます。

調査の対象となる土地の基準

具体的には次のパターン等です。

※条件すべて該当した場合、対象となります。

| 条件1 | その土地で土壌汚染が判明している。(溶出量基準超過) |

|---|---|

| 条件2 | 都道府県等の地下水の常時監視で地下水基準を超過している。 or 都道府県等の地下水の常時監視で濃度が上昇傾向であり、地下水基準の0.9倍程度に達した。 |

| 条件3 | 地下水汚染の周辺に飲用利用等の井戸が存在する。 |

| 条件1 | 都道府県等の地下水の常時監視で地下水基準を超過している。 or 都道府県等の地下水の常時監視で濃度が上昇傾向であり、地下水基準の0.9倍程度に達した。 |

|---|---|

| 条件2 | 地下水汚染の周辺に飲用利用等の井戸が存在する。 |

| 条件3 | その土地で土壌汚染の存在する蓋然性が高い。 (地下水の流動や、土地の履歴等(届出の履歴等)から判断される。 |

| 条件1 | その土地で土壌汚染が判明している。(含有量基準超過) |

|---|---|

| 条件2 | 人が立ち入ることのできる場所である。 (関係者以外立ち入り禁止制限がある工場や事業場の敷地、火山の火口等の特殊な場所は含まれない。) |

| 条件1 | その土地で土壌汚染の存在する蓋然性が高い。 (隣地で土壌汚染が判明し、かつ隣地と一連の工場の土地である場合や、隣地と連続する土壌汚染が存在することが明白である等) |

|---|---|

| 条件2 | 人が立ち入ることのできる場所である。 (関係者以外立ち入り禁止制限がある工場や事業場の敷地、火山の火口等の特殊な場所は含まれない。) |

ただ単に、有害物質使用特定施設の設置等があったのみの土地の履歴のみで、第5条の調査命令が発せられることはありません。地下水汚染等があり、基準超過や濃度上昇が見られる場合を伴う場合に、対象となります。

また、汚染除去の措置が講じられている土地、鉱山等の敷地については調査対象とはなりません。

工作物とは?

特定工作物とその他の工作物に区分されています。

- 炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)

- 電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)

- 配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備)※上水道管は除く

- 煙突

- トンネルの天井板

- プラットホームの上家

- 遮音壁

- 軽量盛り土

- 保護パネル

- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)

- 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)※

※ 建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配管)は建築物の一部とする

一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者

など

- 上記以外の工作物

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。

(エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)等)

一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者

など

事前調査の報告が必要になる規模は?

事前調査の報告が必要となる規模は次の通りです。

- 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事

- 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事

- 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事

- 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への報告が必要になります。

当社では工作物のみや船舶の事前調査は行っておりません。

法第3条に係る土壌汚染対策法の届出は、どの様なフローとなりますか?

法第3条に係る届出のフローは、次の3つのパターンがあります。

工事費用に足場費用は含まれますか?

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。

そのため、足場費用等も含めた金額として想定することができます。

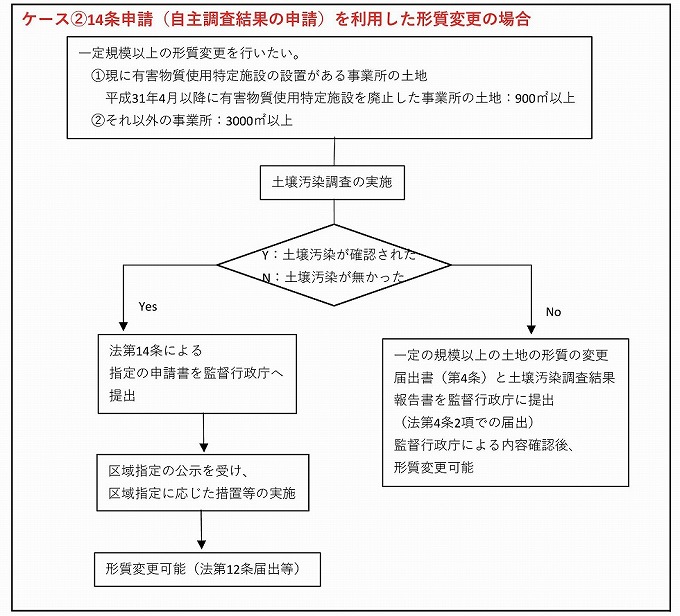

形質変更に係る届出は、どの様なフローとなりますか?(法第4条、14条に係る届出フロー)

形質変更にに係る届出のフローは2つのパターンがあります。

法第4条1項での場合、法第4条2項での場合、法14条を利用する場合が考えられます。

届出の仕方に複数のやり方がありますので、計画に沿った届出パターンを選択することができます。

「定性分析」と「定量分析」って?

定性 アスベスト(石綿)の定義である6物質を対象として含有の有無を調べる。

定量 含有が認められた建材に対して含有量(%)を調べる。

人為由来調査、自然等由来調査、埋立土由来調査とは何ですか?

人為等由来汚染調査

事業活動等による土壌汚染の調査を行うものです。この調査が基本となります。

人為等由来汚染調査で汚染が発見された場合は、「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。

「要措置区域」に指定された場合は、除去等措置の実施の義務付けが発生し、原則として、措置完了まで本体工事の施工はできません。

(例外規定あり、除去措置の実施が行われており、汚染の拡散を伴わないような施工方法であれば認められます。)

「形質変更時要届出区域」に指定されれば、技術上の基準を満たした施工方法での工事と、工事着工14日前までの工事届出が必要です。

自然由来等汚染調査

自然地層由来や自然由来汚染盛土による土壌汚染の調査を行うものです。

自然地層由来や自然由来汚染盛土による土壌汚染の調査を行うものです。

近傍で、自然由来等汚染が明らかであり、自然汚染のある地層との連続性が推定される場合等に調査を行うものです。

自然由来のみの土壌汚染については、地質的に同質な状態で汚染が広がっていることから、一定の区画のみを封じ込めたとしてもその効果の発現を期待待することができないのが通常の場合であると考えられます。

このため、土壌汚染地のうち土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、その周辺の土地に飲用井戸が存在する場合に、利水地点における対策等浄化のための適切な措置を講ずるなどしたときは、「形質変更時要届出区域」に指定するように定められています。

水面埋立土砂由来調査

水面埋立土砂由来の汚染があることが知られているため、埋立地において、埋立に用いた土砂由来の土壌汚染の調査を行うものです。

水面埋立土砂由来の汚染があることが知られているため、埋立地において、埋立に用いた土砂由来の土壌汚染の調査を行うものです。

「埋立地特例区域」や「埋立地管理区域」が周辺に確認され、その区域と同じ埋立用土砂を用いたと確認等された場合に調査を行うものです。

「埋立地特例区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として水面埋立土砂のみである土地です。

「埋立地管理区域」とは、工業専用区域にある埋立地であり、土壌汚染の由来として、人為等由来がある土地です。