リスクアセスメント対象物質は増えるの?

労働安全衛生第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)を行わなければならない化学物質等は、従前の674物質に加え、令和6年4月に234物質が追加されました。

これらはラベル表示、SDS交付も義務付けられています。

(令和6年4月1日施行 基発0224第1号 令和4年2月24日)

令和8年4月までには約2900物質が対象物質に追加される見込みです。

その後も引き続き追加検討が行われていく予定です。

これまでの追加実績と今後の見通し

令和7年4月 618物質

令和8年4月 736物質

令和9年4月 157物質

詳しくはこちらのサイトでご確認ください。

・職場のあんぜんサイト 表示・通知対象物質の一覧・検索

リスクアセスメントの結果に基づく措置とは?

リスクアセスメントの結果に基づき、労働者が対象物質にばく露される濃度の低減措置を行います。

具体的には次のことを行います。

- 対象物質の使用を取りやめ、他の危険有害性の低い物質に変更、又は、化学反応プロセス等の運転条件の変更

- 発散源を密閉する設備、局所排気装置や全体換気装置を設置及び稼働(工学的対策)

- 作業方法の改善(管理的対策)

- 有効な呼吸用保護具の使用

低減措置としては、対象物質の使用を取りやめることが最も効果があります。あるいは、事業活動を行う上で、危険有害性の低い物質に切り替えることや製造工程上の化学物質の反応条件を変更することも効果があります。

有効な呼吸用保護具の使用は、上記1~3までの措置ができない場合の最終的な手段です。

また、リスクアセスメント対象物質のうち、一部の物質には濃度基準値が設けられています。

事業者はこれらの物質の製造又は取り扱う業務を屋内作業場で行う場合には当該業務に従事する労働者のばく露濃度を濃度基準値以下とする義務があります。

なお、リスクアセスメントの結果に基づく措置について、以下のことが義務付けられました。

- 労働者がばく露される濃度の低減措置に対し、関係労働者の意見を聴くための機会を設ける

- 労働者がばく露される程度を濃度基準値以下にする措置に対し、関係労働者の意見を聴くための機会を設ける

- 2つの措置の状況について、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録を作成し、保存すること。

- 従事する労働者に周知させること

化学物質管理者とは?

(令和6年4月1日施行)

○リスクアセスメント対象物質を製造または取り扱う事業者において選任し、次の職務を行わせる

- ラベルやSDSの確認及びリスクアセスメントの実施の管理

- リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

- 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

- 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知・教育

- ラベルやSDSの作成(リスクアセスメント対象物質の製造事業者)

- リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

○選任義務が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

- リスクアセスメント対象物質を製造する事業場 → 専門的講習の修了者より選任

- リスクアセスメント対象物質を製造する事業場以外 → 専門的講習の受講は推奨

○化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知すること。

基発0531 第9号 令和4年5月31日

基発0508 第3号 令和6年5月8日(一部改正)←最新

保護具着用管理責任者とは?

(令和6年4月1日施行)

○リスクアセスメントの 結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときに選任する。

- 有効な保護具の選択

- 保護具の保守管理

- その他保護具に係る業務

○保護具着用管理責任者の選任は、選任すべき事由が発生した 日から14日以内に行う。

保護具に関する知識及び経験 を有すると認められる者

○保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知すること。

基発0531 第9号 令和4年5月31日

基発0508 第3号 令和6年5月8日(一部改正)←最新

参考:防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(基発0525 第3号/令和5年5月25日)

具体的に何が変わるの?

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件(大気汚染防止法施行令 別表第1 番号1)が改正されます。

今まで(令和4年9月30日まで)の『伝熱面積10㎡以上』が撤廃され、『バーナーの燃料の燃焼能力』から『燃料の燃焼能力』に変更されます。

新たに規制対象となるボイラーは?

『伝熱面積10㎡未満』かつ『燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算)』のバーナーを持たないボイラーが新たに規制対象となります。

燃料の燃焼能力について、ボイラーの仕様に係るものである為、設置者を通じてボイラーメーカー等にお問い合わせ頂くことをお勧めします。

小型ボイラーに該当するボイラーはどうしたらいいの?

小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満かつ燃料の燃焼能力が50L/h以上(重油換算))については、引き続き(令和4年10月1日以降)、『小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予』(昭和60年6月6日総令31)が適用されます。そのため今後(令和4年10月1日以降)設置予定のばい煙発生施設使用届出書を提出する時は、小型ボイラーの該当性の判断に必要なため『伝熱面積』の記入が必要となります。

調査を依頼(実施)したいのだけど調査命令が出てからじゃないと依頼(実施)できないの?

改正前では、土地の形質変更の届出をした後に都道府県等が汚染のおそれを判断し、土壌汚染調査命令が出て調査実施という流れでしたが、改正後では命令が出る前に先行して土壌汚染調査を行うことができ、変更の届出と併せて調査結果を報告できることになりました。

これによって計画的な土地の調査実施が可能となりました。(法第4条2項)

-

(改正前)

ー従来の流れー土地の形質変更の届出 都道府県等による汚染のおそれの判断

都道府県等による汚染のおそれの判断 調査命令の発出

調査命令の発出 土壌汚染調査の実施

土壌汚染調査の実施 土壌汚染調査結果の報告

土壌汚染調査結果の報告 -

(改正後)

ー次の流れも認められたー土壌汚染調査の実施 土地の形質変更の届出

土地の形質変更の届出

土壌汚染調査結果の報告※ただし土壌汚染調査に不備、不足があると

判断された場合、調査命令が発出される

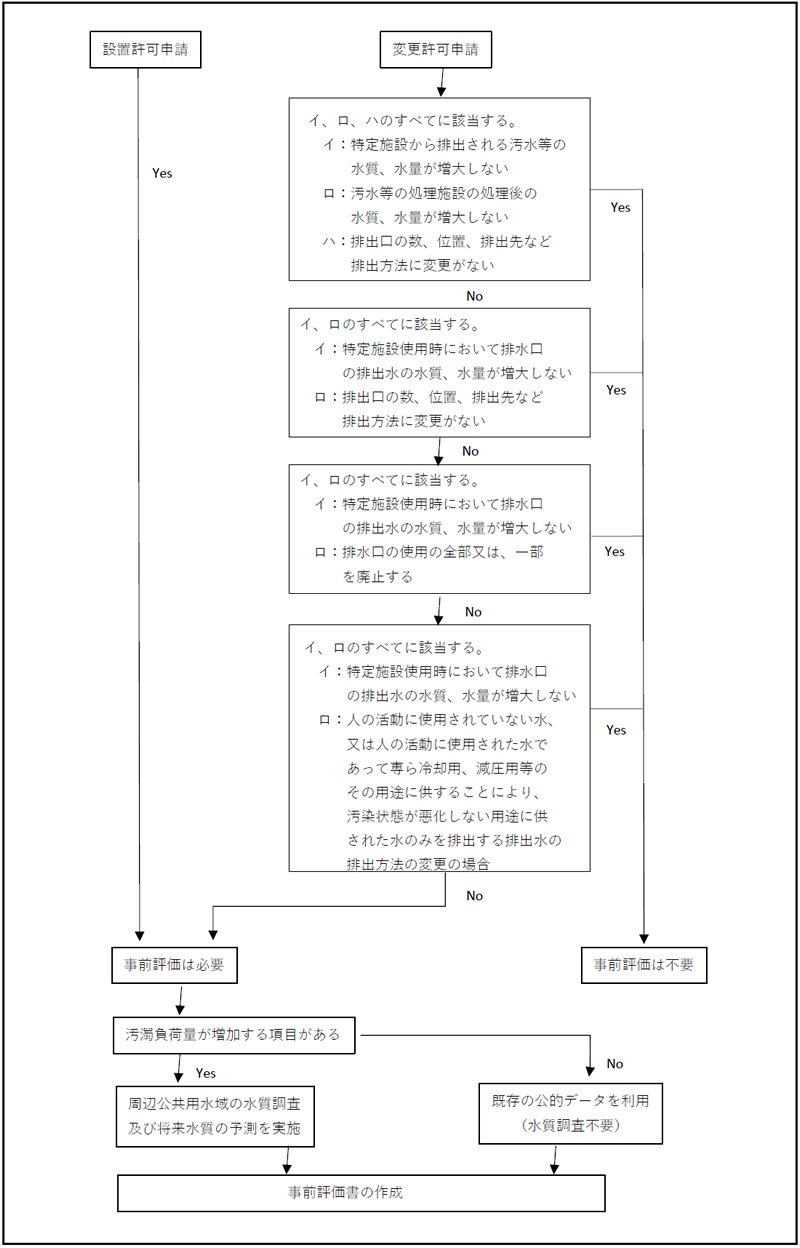

瀬戸内海環境保全特別措置法の事前評価について、必要か不要かはどの様に判断すればよいか?

事前評価が必要か不要かの判断について、次のフローをご活用ください。(令和2年8月施行規則一部改正)

アスベスト(石綿)とは?

石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。

アスベストの繊維は極めて細いため、飛散した場合に人が吸入してしまう恐れがあります。

また、アスベスト繊維は、体内で分解されず、肺の中に残り、肺線維症、悪性中皮腫、肺がんの原因の恐れがあると言われています。対象物質は、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6鉱物です。

これらの鉱物を0.1重量パーセントを超えて含有する材料が石綿含有建材として判定されます。

改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に施行されましたが、土地の形質変更の届出には影響が出るの?

影響があります。

ケース1)法第3条の調査義務について、一時的免除を受けた土地の場合

| (改正前) | 利用方法が変更される場合は届出を要するが、3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |

|

|

| (改正後) | 軽易な行為(変更面積900㎡未満など)を除き、届出を行い調査を実施する。(法第3条7項・8項) (形質変更する範囲が調査対象地となる) |

ケース2)有害物質使用特定施設の存在する工場などの敷地の場合

| (改正前) | 3000㎡未満の形質変更は届出の対象となっていない。 |

|

|

| (改正後) | 900㎡以上の形質変更を行う場合は届出の対象となる。 (有害物質使用特定施設から離れていても同一敷地内で形質変更する場合は届出が必要) ※但し、次のいずれにも該当する軽易な行為の場合は届出対象外となる。 ○土壌の搬出が無い ○土壌の飛散・流出がない ○深さ50cm以上の掘削がない |

事前調査とは?

建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。

その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。

これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。

- 設計図書から、調査対象建材を見分けるポイント

- 目視調査において、現場で抑えておくべきポイント

上記の内容等をご説明します。(調査現場への訪問対応は可能ですが、調査は行いません。)

特に、一般調査者や実地研修の経験の無い方向けのサービスです。

※費用については、調査規模や場所により異なりますので、お問合せください。