抑制濃度とは?

「発散源付近における有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度」と定義されます。

具体的には、局所排気装置のフードの外側や開放面から一定距離(0.5~1m)離れた所定の位置で対象有害物の濃度測定を行い、有害物濃度が抑制濃度以下である必要があります。

抑制濃度が定められているのは、特定化学物質(一部を除く)と石綿、鉛です。

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。

環境影響評価(環境アセスメント)制度とはどのような制度ですか?

環境アセスメントの制度とは、事業者が大規模な事業を実施する前に、事業に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し、住民、市町村、県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ、事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。

環境影響評価の手続きは誰が行うのですか?

境アセスメントの対象事業を実施しようとする者が、環境アセスメントの手続きに従って環境影響評価書等を作成するなど、手続きを行うことになります。

また、都市計画決定を伴う事業においては、実際の事業者に代わって都市計画決定権者が環境アセスメントの手続きを行うこととされています。

なお、環境アセスメントの調査や環境影響評価書の作成等は専門的な作業も多いことから、一般的には環境調査等を専門業務とするコンサルタントへ委託されているケースが多く見られます。

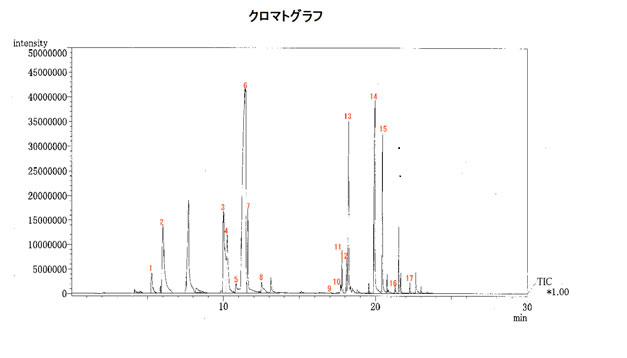

試験水からの異臭がスクラバー処理後にも残る。このにおいの原因をつきとめたい。

A社と打ち合わせを行った結果、有機物の発生が予測できたため加熱脱着装置(ATD)GC/MSを使用し調査を進めました。まず、試験水を加熱してガスを発生させ、発生したガスを捕集してGC/MS(ATD)にて分析実施します。その結果、17種類の物質が検出され、最も大きいピークはブタノールと判定されました。ブタノールは嗅覚閾値が低く、低濃度でもにおいが感じられる物質です。この為、ブタノールがにおいの原因の一つであると判断いたしました。

※嗅覚閾値とは何のにおいか分からなくても何かにおいを感知できる最小濃度のことです。

廃棄物の処理と清掃に関する法律では処理施設設置の際に行う生活環境影響調査について、既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?

よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大気測定局が無い、あっても施設設置予定場所が山間地で気象条件が測定局と全然違っているなど)のがほとんどで、現実には現地調査が必要となります。

実際、国の通知(H10.5.7 衛環第37号)でも、「調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること」と明記されており、この後段の記載にひっかかるケースが多いと思われます。

瀬戸内海環境保全特別措置法について、水質汚濁防止法との違いは何ですか?

水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象事業場となります。

(1)瀬戸内法適用区域であること

(2)1日当たりの最大排水量が50 m3以上

(3)特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。)

(4)下水道終末処理場でないこと

(5)し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと

水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きの違いは主に2つ有ります。一つは環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が瀬戸内海環境保全特別措置法の許可では必要であることです。

もう一つは、手続きに要する期間が違うということです。水質汚濁防止法の特定施設の設置届出及び特定施設の構造等変更届は原則として工事着工の60日前に届出する必要があります。瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置許可及び特定施設の構造等の変更の許可では数ヶ月以上期間を要します。許可が下りるまでは工事をすることはできませんので、ご注意ください。

悪臭濃度、臭気指数とは?

臭気濃度とは、試料ガスをにおいが感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率で、臭気指数とは、人間の嗅覚の感覚量に対応させるため、希釈倍率を対数で表した尺度です。

キュービクルがあるんだけど、PCBの検査はどうしたら良いのでしょうか?

キュービクルの中には、変圧器(トランス)やコンデンサ等の電気機器が設置されています。

このトランスやコンデンサにはPCBが含まれている可能性があり、PCBを含んでいるかどうかの確認が必要です。

PCB含有の確認は、機器の銘板に記載されている型式やシリアルナンバーよりメーカー等で確認する方法と、分析により直接確認する方法があります。

銘板による方法では、日本電機工業会においても「PCBを含む電気機器のリスト」を掲載しているので、そちらでも確認することが出来ます。

銘板で判別できない場合は、分析による検査が必要となります。

もし、PCBが0.5mg/kg以上の濃度で含有するものであった場合はPCB含有と判断され、次の3点の遵守が法律で定められています。

【 ①行政への届出 ②適正保管 ③期限までの廃棄 】

なお、PCBは1954年から1972年までは生産・使用されていた物質であり、その期間に生産された電機機器には意図的にPCBを使用している製品が多く、これらは銘板の確認でPCBの含有が判断できます。

また1990年製造までは、PCBが混入している可能性があるとされており、この期間に製造されたものについては分析等による確認が必要です。

日本電気工業会によると、1991年以降、工業会に加盟するメーカーの電機機器においては出荷段階でのPCB混入はないと判断されていますが、実際に電機機器類を廃棄する際はPCBの混入がないか確認を求められます。

PCBを含む電気機器についてのお知らせ(日本電機工業会)

岡山県:PCB保管状況の届出はこちら

岡山県:PCB廃棄物の保管及び処分について

岡山市:PCB廃棄物の保管及び処分状況の公表

PCBについて詳しくはこちら(弊社HP内)

アスベストっていつまで使用されていたの?

石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。

一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。

一般社団法人JATI協会

(石綿の使用は石綿の品種や使用量により段階的に禁止されてきました。)

・1975年(昭和50年)10月1日:5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止

・1995年(平成7年)4月1日 :1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止

・2004年(平成16年)10月1日:1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の禁止

・2006年(平成18年)9月1日:0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止(一部猶予措置あり)

・2012年(平成24年):0.1重量%を超えるの石綿含有製品の猶予措置を撤廃

石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があり、これらの天然鉱物を原料として使用し石綿が0.1重量%を超えて含有する製品は禁止の対象となります。

昭和50年まで吹付石綿は使用され、その後石綿含有吹付けロックウールが昭和55年ごろまで使用されていました。(一部の工法(湿式)については昭和63年ごろまで使用されていました。)

また、石綿製品(石綿含有建築材料等)の商品名と製造時期は、日本石綿協会、ロックウール工業会、石膏ボード工業会のホームページに掲載されています。

PCB廃棄物の処分はどこで出来るの?

PCB廃棄物は①高濃度PCB廃棄物と②低濃度PCB廃棄物に分けられ、処分できる機関が異なります。

高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物の区別と処分先は次の通りです。

①高濃度PCB廃棄物(現在は西日本エリアである北九州・大阪・愛知は受入終了しています。)

定義:PCBを意図して使用した電気機器の廃棄物

一般的にコンデンサはPCB濃度概ね100%

一般的にトランスはPCB濃度概ね60%

処分先:JESCO(日本環境安全事業(株))

処分可能な機関はJESCOのみとなります。

②低濃度PCB廃棄物

定義:微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物

低濃度PCB含有廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物

処分先:無害化処理認定施設(PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設)

環境省に認定された民間の処分機関となります。

(下部のリンク先に一覧が表示されております)

キュービクルがあるんだけど、PCBの検査はどうしたら良いのでしょうか?(弊社HP内)

PCBについて詳しくはこちら(弊社HP内)

(外部リンク)

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設はこちら(環境省)

アスベストを含んだ廃棄物ってどうやって捨てるの?

アスベストを含有した廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」の2種類に区別されます。

「廃石綿等」とは、吹き付けアスベストや保温材・耐火被覆材等の主に飛散性の高い石綿含有廃棄物を示し、特別管理産業廃棄物に該当します。

「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものが該当します。

具体的には主にスレート板やサイディング、Pタイルなどでアスベストを0.1%以上の割合で含むものなどです。

「廃石綿等」「石綿含有廃棄物」の処分は、溶融・無害化の中間処理後に安定型もしくは管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わず飛散防止対策を行い、安定型最終処分場へ埋立処分する方法があります。

なお、中間処理は都道府県許可の溶融施設か、環境大臣認定の無害化処理施設での処分となり、中間処理を行い処分する事が望ましいとされています。

(外部リンク)

廃石綿等の処理業者(環境省)

廃石綿の無害化処理認定施設(環境省)

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省)

目で見るアスベスト含有建材(国土交通省)

アスベスト(石綿)に関する情報(岡山県)

PCB廃棄物ってどのように保管するの?

分析やメーカーへの問合せ等により、PCB含有廃棄物と判明した場合、廃棄委託までの期間は、定められた適正な方法での保管・管理が義務付けられております。

保管基準は次の通りとなります。

保管基準 (廃棄物処理法施行規則第8条の13)

①保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、

特別管理産業廃棄物を保管している旨の表示をする。

掲示の大きさ:縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること

掲示の内容 :特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨

保管する特別管理産業廃棄物の種類(PCB含有廃棄物)

保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

②誤廃棄を防止するため、PCB廃棄物で あることを示すラベルの貼付をする。

③PCBが環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、トランス等を鋼製容器 やオイルパンに収納する。

(地震等による転倒を防止するため、保管容器内にパッキング材を詰めたり、保管容器を固定する。)

④PCBを含んだ廃油やPCB汚染物、PCB処理物にあっては容器に入れ密封し、

また揮散防止のため、高温にさらされない場所で保管する。

⑤漏洩した廃電気機器の処置 長期間の保管による腐食の進行や転倒による損傷等で、

PCBが漏洩するおそれがある。漏洩したときは、鋼製容器への収納又は目止め材による補修が必要です。

(外部リンク)

PCB廃棄物を保管している事業者のみなさまへ(環境省)

保管基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則