アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?

建材ごとに分析に必要な試料量は以下の通りです。目安としてお考えください。

外壁、仕上塗材:ゴルフボール1個分程度以上

吹付材、保温材:ゴルフボール2個分程度以上

成形板(スレート板、石膏ボード、天井材等):5cm×5cm 1個以上(厚みが0.5cm以下の場合はその2倍以上)

気体の報告書の単位について教えて欲しい。

代表的な単位とその意味は次の通りです。

| 濃度単位 | 説明 |

|---|---|

| %(パーセント) | 気体の容積比の百分率です。 その数値は、空気など媒体100ml中の1mlに相当します。 |

| ppm | 気体の容積比の百万分率です。 その数値は、空気など媒体1L中の1μlに相当します。 |

| mg/m³ | 単位体積中の物質の濃度を表し、その数値は空気1m³(1,000L)中のmgに相当します。 主として粒子状物質の濃度を表すときに使われますが、稀に気体の濃度にも用いられます。 |

| mg/L | 単位容積中の物質の濃度を表し、その数値は空気1L(1,000L)中のmgに相当します。 主として液状物質の濃度を表すときに使われますが、稀に気体の濃度にも用いられます。 |

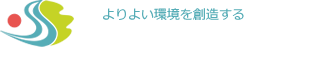

塗装(塗膜)に有害物が含まれると聞いた事があります。どのような有害物が含まれるのですか?

PCB、鉛、クロムなどの有害物が含まれる可能性があります。

(PCBについて)

PCBについては、令和3年5月31日に環境省から「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版)」が出されております。

その中でPCBを可塑剤として使用した塗料(塩化ゴム系塗料)が製造されていた事が記されております。PCB含有塗料の製造期間は昭和41年(1966年)から昭和47年(1972年)1月までです。

PCB含有塗料が使用された可能性がある施設としては次の施設が列挙されています。

・鋼製橋梁 ・洞門 ・排水機場の鋼構造物 ・鋼製タンク ・水門、鉄管 ・船舶

(鉛、クロムについて)

鉛、クロムについては、平成26年5月30日に厚生省から「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」と通知が発せされております。

その中で一般に錆止め等の目的で鉛やクロムを含有する塗料があり、必要なばく露防止対策を行う必要があるとされています。日本塗料工業会によれば、1996年に「塗料の鉛リスクリダクションに関わる日本塗料工業会宣言」を公表し、鉛含有塗料の廃止を進められ、2016年までに1品目を残して廃止されています。PCBに比べ、使用されていた年代が広くなっています。

(その他の有害物質)

その他の有害物として、硫化水銀(朱)が赤の顔料で使用されていたことや、原料にコールタールを使用するタールエポキシ樹脂などもあります。

塗膜の掻き落としや剥離の作業における、鉛、クロム、PCBの基準値また必要な対策を教えてください。

塗膜の掻き落としや剥離の作業前には、鉛、クロム、PCBのなどの有害物の使用状況を把握することが必要です。橋梁台帳等の記録類で有害物の使用が分からない場合は、分析により含有濃度測定が必要です。分析した結果、次の濃度であった場合は、対策が必要となります。

| 鉛 | ・・・検出(0.06%を超える)の場合、「鉛中毒予防規則」の適用を受けます |

| クロム | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |

| PCB | ・・・1.0%以上の場合、「特定化学物質障害予防規則」の適用を受けます |

適用を受ける場合は、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と作業指示、有効な保護具の着用等の実施、法令に基づく健康診断の受診、隔離区域内作業場における必要な措置などの実施が必要です。

また、労働安全衛生法第57条より、各物質とも0.1%以上含有する場合、有害物の名称、人体への作用、貯蔵取扱の注意の通知、表示の義務があります。

鉛の0.06%の基準については、平成30年7月30日厚生労働省「鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について」より確認。

剥離した塗膜を廃棄するために確認しておくべき有害物と基準値を教えてください。

測定が必要な有害物の項目については、塗膜の処分委託先の受入基準や、公共工事なら特記仕様に示されている項目となりますので、発注者や塗膜の処分委託先への確認が必要です。

弊社に問合せ頂く場合は、PCB、鉛、クロムを対象項目として分析依頼を受ける場合が多いです。

(PCB含有廃棄物に該当するかの判定基準)

PCB含有廃棄物になるかどうかの判定基準は、令和元年10月11日に環境省から「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について」と通知が発せられております。

その中で塗膜くずについてPCB含有廃棄物になるかの判定基準が示されています。

| PCBを含む液が自由液として存在しない場合 | ・・・含有濃度0.5mg/kg以下 |

| PCBを含む液が自由液として存在する場合 | ・・・0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと |

この判定基準に一致しない場合はPCB廃棄物となります。

またPCB含有濃度が5000mg/kgを超える場合は、高濃度PCB含有廃棄物となります。

(特別管理産業廃棄物に該当するかの基準)

廃棄物処理法により、汚泥や鉱さい、燃え殻等について、有害物質を一定濃度以上溶出する場合は、特別管理産業廃棄物として、中間処理し無害化してからの処分か、遮断型埋立処分が必要となります。

汚泥や鉱さい、燃え殻等で特別管理産業廃棄物に該当するかの判定基準は次の通りとなります。

| PCB | ・・・0.003mg/L |

|---|---|

| 鉛 | ・・・0.3mg/L |

| クロム | ・・・1.5mg/L |

この判定基準を超える場合は、特別管理産業廃棄物に該当となります。

(外部リンク)

ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について

塗膜の有害物調査はしていますか?どのようにサンプリングしていますか?また分析方法を教えてください。

弊社でも塗膜のサンプリング、分析を実施しております。

(サンプリングについて)

-

環境省より、「ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について」と通知が発せされております。この中でサンプリング箇所等について次のように記載がされております。

・対象施設毎に同一の塗膜構成毎に行うことを基本とする

・塗装の劣化等が比較的少なく、かつ直射日光や水掛かりの影響を受けにくい場所とする

・現況の塗膜厚が周辺よりも薄くなっている部位からのサンプリングは避ける

・サンプリング数は、サンプリング場所ごとに 1 箇所以上とする

・サンプリング量は、上塗から下塗までの全ての塗膜について適切に分析できる量とする

また、日本鋼構造協会発行「鋼構造物塗膜調査マニュアル」に順じ、剥離作業時の塗膜飛散防止対策を行い、超音波ケレン等を用いて、素地が露出するまで塗膜を採取しております。 -

(分析について)

それぞれ次の公定法を用いて分析を行います。

-含有濃度-

| PCB | 低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法(第5版) |

|---|---|

| 鉛 | JIS K 5674付属書A 塗膜中の鉛の定量の方法 |

| クロム | JIS K 5674付属書B 塗膜中のクロムの定量の方法 |

-溶出濃度-

| PCB | 昭和48年環境庁告示第13号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 |

|---|---|

| 鉛 | |

| 六価クロム |

(外部リンク)

ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)

換気扇やダクトから、気になる臭いがするのだが規制があるのか?

規制対象です。

規制方法は各自治体により異なります。具体的には特定悪臭物質規制か臭気指数(においそのもの強さ)規制かで変わります。特に臭気指数規制になると、排出出口(高さ、排出口径)以外にも、事業所内の建家及び位置関係までの情報が必要になり、かなり複雑になりますので、一度ご相談下さい。

局所排気装置とは?

粉じんや有機溶剤、ガスといった人体に有害な物質を、作業者が吸い込まないために、ダクトによって屋外に排出する装置です。

発生源のそばに空気の吸い込み口(フード)を設け、常に吸引するような局所的な気流をつくることで、室内に有害物質が拡散する前に排出します。

局所排気装置の構造については、有機則や特化則などの厚生労働省令に即した要件を満たす必要があり、満たさない場合は法的に局所排気装置と認められません。

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。

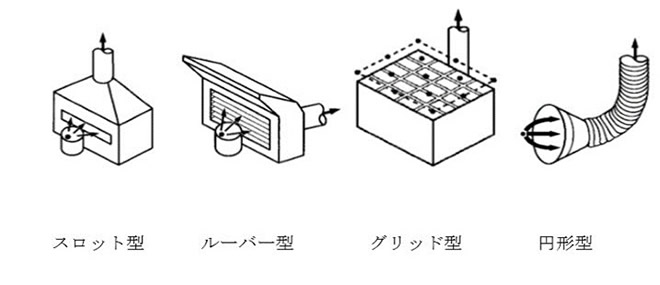

局所排気装置の種類は?

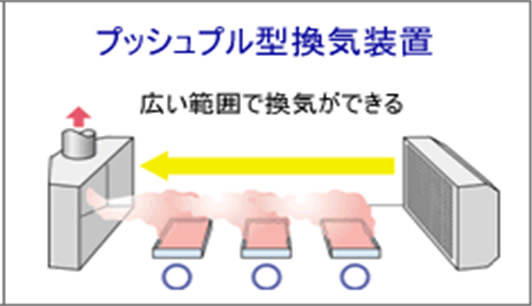

外付け式、レシーバー式、囲い式局所排気装置やプッシュプル型換気装置などがあります。

-

外付け式、レシーバー式、囲い式局所排気装置

-

プッシュプル型換気装置

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。

定期自主検査は必要なのか?

局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならないと規定されています。

(特定化学物質障害予防規則第30条、有機溶剤中毒予防規則第20条 など)

経年劣化等により設備の性能は徐々に低下します。

設計時の能力から低下した状態で作業を続けていると、作業者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。局所排気装置の性能維持のため、自主検査をお願いします。

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。

定期自主検査は何をするのか?

「局所排気装置の定期自主検査指針」に定められています。

フード、ダクト、ファン及び電動機、吸気及び排気の能力の各項目を点検します。

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。

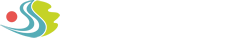

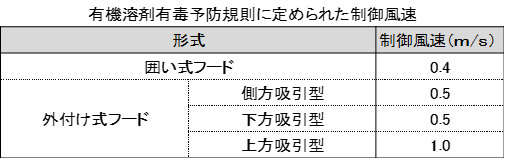

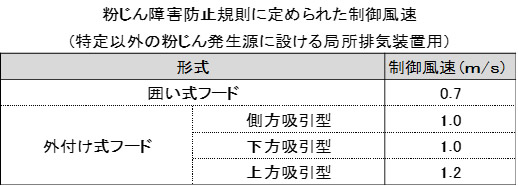

局所排気装置の制御風速とは?

有害物の発散を防ぐために必要とされる局所排気装置の風速です。

対象物質や局所排気装置の型式によって、制御風速は異なります。

なお、囲い式やブース式のフードではフードの開口面における最小風速を、外付け式やレシーバー式フードでは

有害物を吸引する範囲内におけるフードの開口面から最も離れた作業位置の風速を言います。

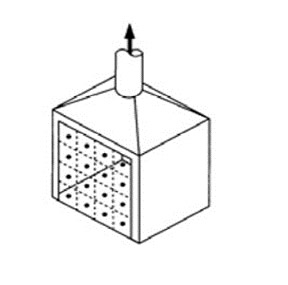

-

囲い式の測定点

-

外付け式の測定点

このページを見ている方は、次のページにもアクセスしています。